![]() タイトル

タイトル

『 森へ 』

概要

現在、気候変動により、森林は全世界的に減少しています。

森林伐採だけでなく、森林火災も森林減少に影響してます。

今尚、森林が生息できる環境があるということ自体が世界的に希有となり、

降雨量の多い日本国土は世界的に見ても貴重な立地と言えます。

しかも、日本国土の約7割が森林です。

日本においては、国有林の木の資源を使い、各土地に合った若木に入れ替えることが

様々な面においてメリットがあります。

なぜなら、すぐに利用した方が良い木々が大半となっているからです。

当企画は、「木こり、かっこいい!」と思える様な林業イメージアップを図り、

林業がビジネスチャンス!という広報をすることで、

第一次産業従事者の増加を促進するアイディアです。

生きるためには、綺麗な空気と安全な水が大切で、その際に大きな役割を果たす森林。

せっかく身近に樹々が生えているので、活用しない手はありません。

動機

今、林業にはメリットがたくさんあるのです。

林業に取り組むメリット

・地球環境保全のため <カーボン・クレジット>

林齢が進むにつれて大気中の二酸化炭素を吸収する量は次第に少なくなります。

伐採適齢期を迎えた成熟した木を伐って、若い木を植えることで、二酸化炭素吸収量が増加します。

伐採適齢期を迎えた樹木を適時に伐採して木造建築や家具に形を変えることで、それまで蓄積してきた炭素を固定化することも地球温暖化対策として有効です。

・防災のため <災害防止策>

放置された人工林は荒れて根っこの力が弱まり、山崩れやがけ崩れなどの土砂災害が起きやすくなります。

日本の森林の4割を占める人工林の、90%以上が針葉樹林です。

針葉樹林は、照葉樹林よりも保水力が弱いのです。

・健康のため <花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策>

2023年11月、林野庁予算「花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策」に、60億円が充てられました。

「花粉症対策初期集中パッケージ」の着実な実行に向けて、スギ人工林の伐採・植え替え等の加速化や、スギ材需要の拡大、花粉の少ない苗木の生産拡大、林業の生産性向上及び

労働力の確保等の総合的な対策を緊急に支援するとしています。

・ビジネスのため <木材輸出のビジネスチャンス到来>

収穫期を迎えた日本の森林資源は、木材輸出のビジネスチャンスです。

なぜなら、人口増加で世界の木材需要は拡大予測されており、現在取引額が増加しているからです。

アメリカでは、米スギが不足しているため、代替材として日本のスギが利用されており、今後も需要増と予測されています。

2022年の米国向木材輸出額は62億円(前年比117%)でした。

解決したい課題

・林業従事者が少ないこと。

・水源地としての森林を保全し、安全な水を継続的に得られるようにする必要があること。

・花粉症

・漆器や神社の鳥居に使用される漆の木、和紙の原材料であるコウゾの木が減少していること。

・カーボンオフセットとして効果的な森林に植え替える必要があること。

※カーボン・オフセット

日常生活や経済活動において避けることができない、温室効果ガスの排出について、まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても削減できない分を、別の方法で埋め合わせする考え方 排出される温室効果ガスについて、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等(以下「クレジット」という)を購入すること、又は他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を実施することにより、その排出量の全部又は一部を埋め合わせしたとされる取り組み方

カーボン・オフセットの投資先や行動には、省エネ・再エネ設備の導入や森林管理等によって生じた温室効果ガスの排出削減・吸収量が認証されます。

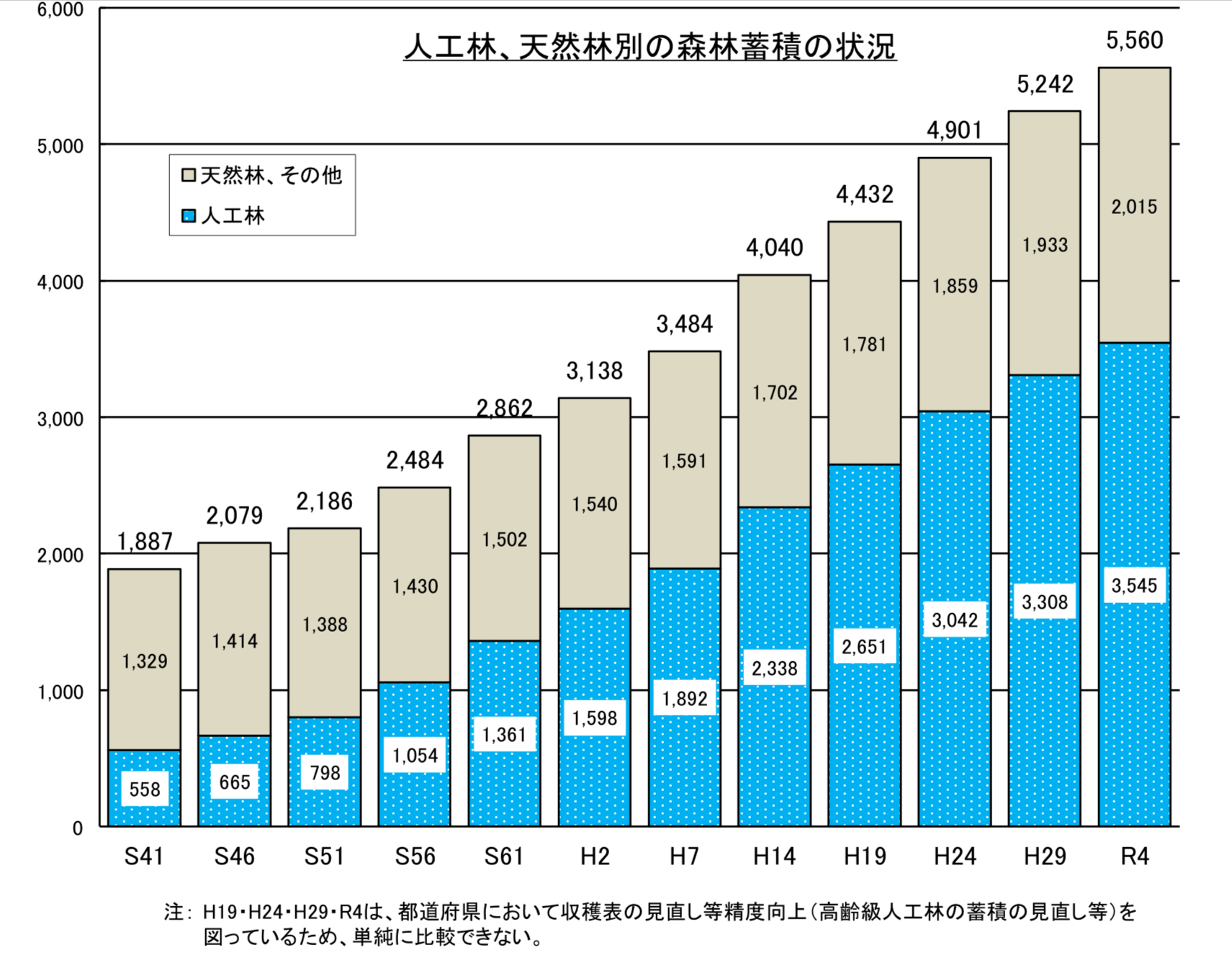

日本の森林の現状

日本の国土面積の約67%は森林です。

世界的には森林減少が問題になっている中、日本の森林面積は、1965年から現在まで、ほぼ増減がありません。

むしろ、森林蓄積量は増加していて、使うべき森林資源が十分にあります。

出展:林野庁資料

https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/keikaku/attach/pdf/231013-3.pdf

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/toukei/youran_mokuzi2023.html

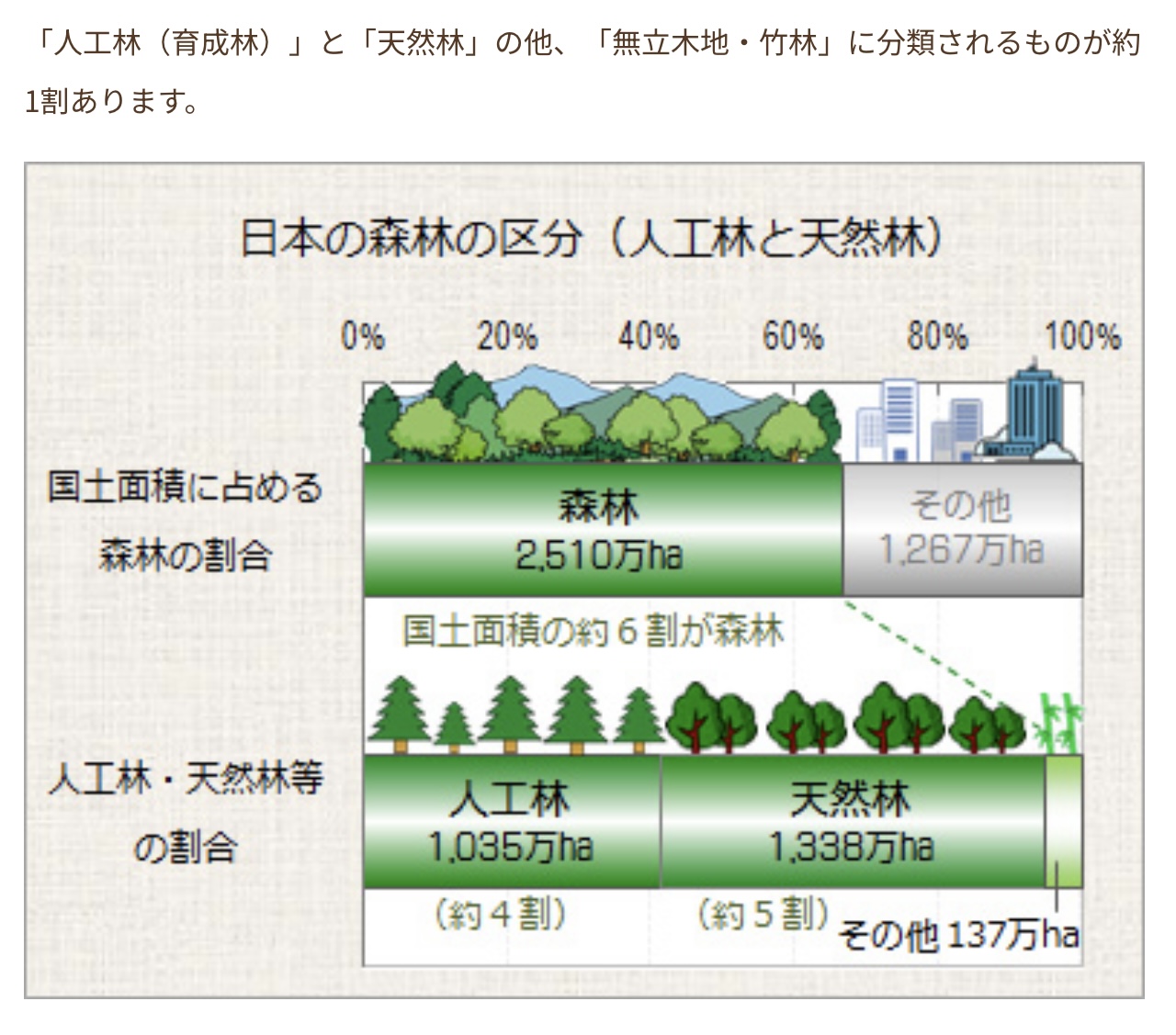

人工林と天然林

日本の森林を成立過程により分類した場合、主に人工林と天然林の2タイプに分けられます。

日本の森林の約4割を人工林が占めています。

人工林の90%以上が、スギ、ヒノキで、松など、比較的成長が早く、建築用途に適した針葉樹林です。

その多くは、1950年~1960年頃の戦後の復興需要の木材不足を補うために行われた「拡大造林政策」で植林されました。

戦後は、真っ直ぐな樹形で、早く育つ針葉樹林の需要があったので、スギやヒノキやマツを植林しました。

等間隔で植林された針葉樹林は、すくすく生長していきましたが、一度に同じタイミングで生長していったので、間引きしないと太陽光が充分に当たりません。

間伐(かんばつ)が必要になった頃には、林業従事者が減少し、森林を適切に管理することができなくなっていました。

間伐が間に合わず、“もやし“のような、ひょろひょろしたスギの林になりました。

生長するためのスペースが足りない問題は、間引きすることで解消されます。

太陽光が当たり、光合成を充分にできるようにするのです。

また、若い木を植えることで、二酸化炭素吸収量が増加します。

伐採適齢期を迎えた樹木を適時に伐採して木造建築や家具に形を変えることで、それまで蓄積してきた炭素を固定化することも地球温暖化対策として有効です。

間伐をすると、森が蘇ります。

若木の方がCO2吸収量が多いので、綺麗な空気を得るため、カーボンオフセットのためにも人工林を使用し、森林の樹種内容を入れ替えることが大切です。

木材の価格高騰と国際的需要の高まり

現在、日本の人工林のほとんどは、植林時期から50年~70年経っており、伐採適齢期を迎えています。

しかし、2022年の木材輸入額は42%増えました。輸入に頼る必要はないほど、日本は森林資源を保有しているのに、林業の働き手が足りないので存分に利用しきれていません。

日本の木材輸入相手国は、ベトナム、中国、アメリカ、フィリピンです。その中でも中国、アメリカ、ベトナムは森林が増加している国です。

日本の森林資源量が豊富であるタイミングで、木材は価格高騰し、国際的需要が高まっています。

今、需要と供給のバランスが取れる産業は、林業です。

林業に携わる人が増加すれば、多岐にわたる問題が解決し、利益を出すこともできます。

国内の建築資材を国産木材にすれば、木材の輸入費用を削減することができます。

日本のスギ等、伐採適齢期の森林資源は、需要のある国に輸出して、利益を得ることも可能です。

この絶好の機会を活かすために、第二次・第三次産業の労働力を、第一次産業にシフトしていきましょう。

顧客とターゲット

自然環境に携わる仕事に就きたい人

オフィスワークにやりがいを感じられない社会人

外国人労働者

花粉症患者

ターゲットは、放置された森林です。

解決のアプローチ

森林保全をすることのメリットを、大々的に広告し、森に入る人を増やします。

森に入りたくなるような動画を、通勤時間の電車内で流します。

林野庁とタッグを組んで、働き手に林業就業をアピールします。

日本の林業の現場と、働き口がなくて困っている外国人労働者をつなぎます。

林業事業のポイント

マネタイズ

2024年の国家予算を見てみると、林業に取り組むための資金は充分用意されています。

林業に携わる人材が少ないことが、日本の森林保全の問題です。

「木材製品輸出拡大実行戦略推進事業」はしっかりと予算がついて毎春募集されていますし、令和6年度(2024年度)林野庁予算には、重点事項に「カーボンニュートラルの実現等に向けた森林・林業・木材産業によるグリーン成長」の項目があります。

<予算例(抜粋)>

林野庁令和5年度補正予算

「林業・木材産業国際競争力強化総合対策」458億円

「林業・木材産業循環成長対策」126億円

令和6年度当初予算

「森林・林業担い手育成総合対策」47億円

「森林整備事業〈公共〉」1254億円

林業事業の展望

・森林保全が適切に行われるようになる。

・林業が人気の職業になる。

・国産材使用量が増え、輸入木材量が減る。

・働きがいのある仕事に就いて、心身ともに健康になる若者が増える。

・森林保全以外の目的で木を伐採する際には、樹齢によって課税される仕組みが取られ、安易に木々が伐採されなくなる。

・過疎化の解消

・花粉症の解消

・働き口がなくて困っている外国人労働希望者と林業をマッチングさせる。

今後のビジネスプラン

2030年までに 森林保全による、災害対策と花粉症対策を完成する。

山崩れ防止策と花粉症対策は、森林を保全しながら、樹種の構成を入れ替えることです。

植林時には、樹種をよく考えましょう。

外来種でなく在来種の木を植林する際にも、樹種選定に配慮が必要です。

例えば、九州地方の木を東京で植樹したら、木の中の蝉の幼虫なども一緒に移動し、生態系に影響が出てしまうからです。

同時に、開発のための森林伐採は、日本国内だけでなく、世界で止めていきます。

太陽光発電は、森林伐採をして用地を獲得するのではなく空き家として木が植っていない、管理が困難になっている土地に設置してみてはいかがでしょうか?

事業のビジョン 10年後どのような社会を作りたいか

・林業従事者の収入は、日本人の平均収入以上です。

・コンクリートジャングルより、ほんとうの森で働きたい人が増えています。

・「木こり、かっこいい!」林業はモテる職業になりました。

・カッコいい木こりと暮らしたい女性、山の暮らしを求める女性も増えました。

・水と空気が美味しくて、星空が綺麗な環境で、冬は薪ストーブ、山で山菜採り、自身の食べる量の野菜を栽培しながら、引き続きリモートワークをする人もいます。

・年の半分は山の暮らし、半分は都会の暮らしという二拠点生活は、収入源と遊び場をも二ヶ所持てる生活です。

🌲 🌳 🌲 🌳 🌲 🌳 🌲 🌳 🌲 🌳 🌲 🌳 🌲 🌳 🌲 🌳

都会の大木はとても貴重です。

暑い日に、日陰を作ってくれている木。

地表の温度を下げてくれている木の葉っぱ。

風に揺れる葉っぱを見て、新緑を感じて、人は自然と癒されています。

意識していなくても、木々は喋らずそばに居てくれました。

木を活かす以外に木を伐採する際には、課税して林業従事者の資金源とする制度を導入するなど、貴重な大木を安易に伐採しないようにすることも大事です。

木は伐られても血が出ず、黙っています。

植えれば育つと思っても、大きな木に育つには50年以上の年月がかかります。

山の人工林を使用することは、木を活かすための伐採です。

木を太く育てるために必要なお世話です。

木を伐って使って森林保全をしていくことへの理解が得られることも望んでいます。

これほどまでに森林資源が残っている環境は、雨の降る日本ならでは。

木の資源を活かすために今、動き出しませんか?

タイトル

タイトル