ミロ展 Juan Miro Exibition

ミロ展@東京都美術館へ

2025年3月1日〜7月6日

スペイン生まれのミロ(1893年〜1983年)の大回顧展。

初期の作品から、晩年の作品まで。

表現の手法の変化、心情の変化が感じられる展覧会だった。

ミロ展全体がわかる映像はこちら

https://youtu.be/nSRBgKls57A?si=5s6lTAbiE-fOGGEL

初期

第1章 若きミロ

芸術への決意

色々な絵画手法を実験している時期。

中でも、現代のCGのような色合いの『バイベルの森』(1910年)は良かった。

油絵なのだけど、今っぽい。

第2章 モンロッチ ー パリ

田園地帯から前衛の都へ

抽象表現への開眼。

線は細くなり、色も絞られていく。

落書きのような作品もあった。

頭部を描くのが好きなミロ。

髭を描くのが好きなミロ。

1925年から1927年は、『painting 絵画』という題名が多い。

一体何を描いているのかわからないほどに、具象を削ぎ落とした表現は、どんなふうに捉えられても良いのだと思った。

見るものの想像力に委ねられる作品。

中でも『オランダの室内 Ⅰ 』(1928)の展示方法は興味深かった。

原画は、リュートという楽器を弾いている男の人が、窓辺に座っていて、女性が横にいる。

犬、猫が手前にいて寛いでいる様子に見える。

この写実的な原画の横には、ミロのラフスケッチが数点飾られていて、

「ミロさんにとっては

ここがポイントだったんだ!」

という発見が面白い。

男の人が組んでいる足は気になったようだし。

やっぱり髭は残したいみたい。

最終的なミロの作品になると、女の人はどこへ行ってしまったのか?

男の人は顔を真っ赤にしてリュートを演奏する姿になっていた。

原画と照らし合わせて鑑賞すると楽しい作品だ。

中期

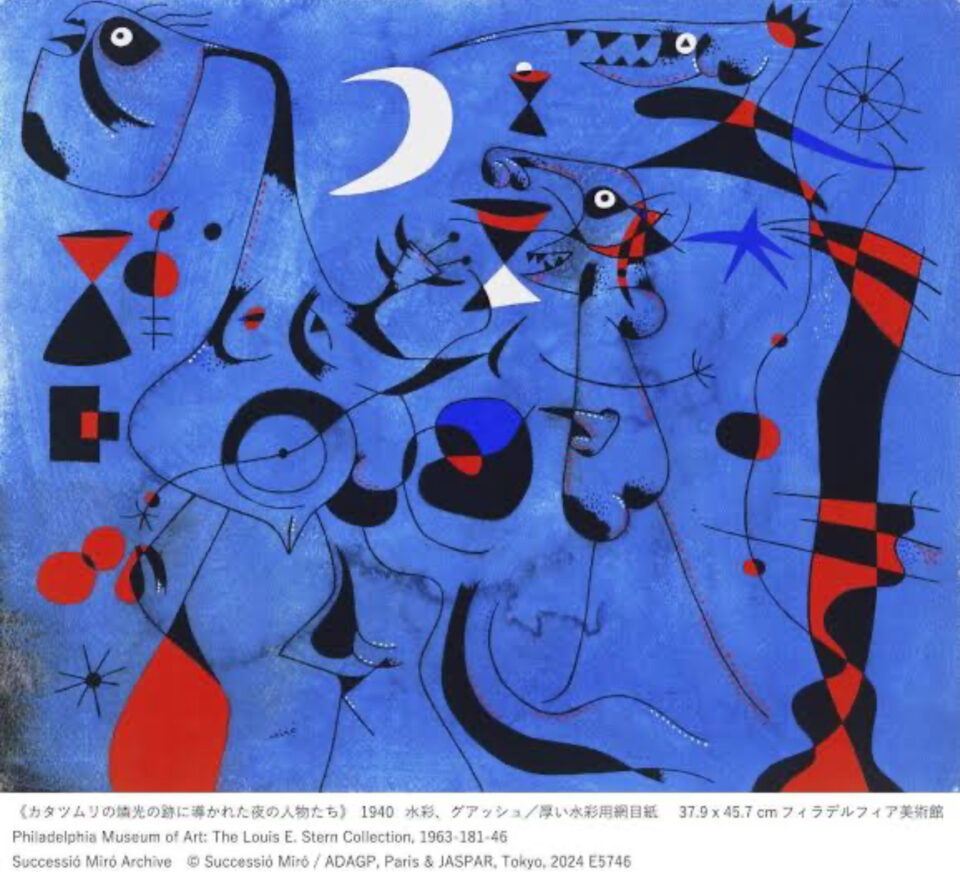

第3章 逃避と詩情

戦争の時代を背景に

1936年から1939年はスペインで内戦が起こった。

その頃は戦争の影響が作品に色濃く現れる。

例えば、『スペインを救え』(1937)

そして、『カタツムリの燐光の跡に導かれた夜の人物たち』(1940)

夜間に移動する際には、灯りをつけてしまうと目立ってしまうので、カタツムリの光を頼りに移動したのだろうか?

戦争時に2つの作品を持って逃げたというエピソードがあった。

戦争の拡大と反比例して、作品のサイズは小さくなっている。

この前にも『絵画(カタツムリ、女、花、星)』という作品が展示されていて、

カタツムリがどこにいるのか探してしまった。

抽象画のどれがカタツムリか判別つかず、いない様に見える。

けれど題名には名前が載っている・・・

「コレ、なんなんだろーね。」

と、ミロの意図するところを想像しながら見ていたら、脳がバグってきて、

映像作品見る頃にはちょっと疲れてきた。

映像

ミロが制作する様子が音無しの映像で残っていて、

『焼かれたカンヴァス』を、熱心に、楽しそうに制作する様子が面白かった!

絵の具を垂らして

火をつけてその変化を楽しみ

穴が開くまで焼いてみる

ひっくり返して、踏みつける

カンヴァスの木枠まで焼いてみる

外に飾ってご満悦

空いた穴を愛おしそうに撫でる、ミロおじさん。

芸術家魂が感じられた。

一体どんなことをお話しているのかとても気になる。

ミロさんは、日本の禅にも興味を寄せていて、来日を切望していたという。

削ぎ落とした感じは、禅の精神も感じられるし、

カンヴァスを焼いて、その偶然から生まれた景色は、侘び寂びの精神なのかもしれない。

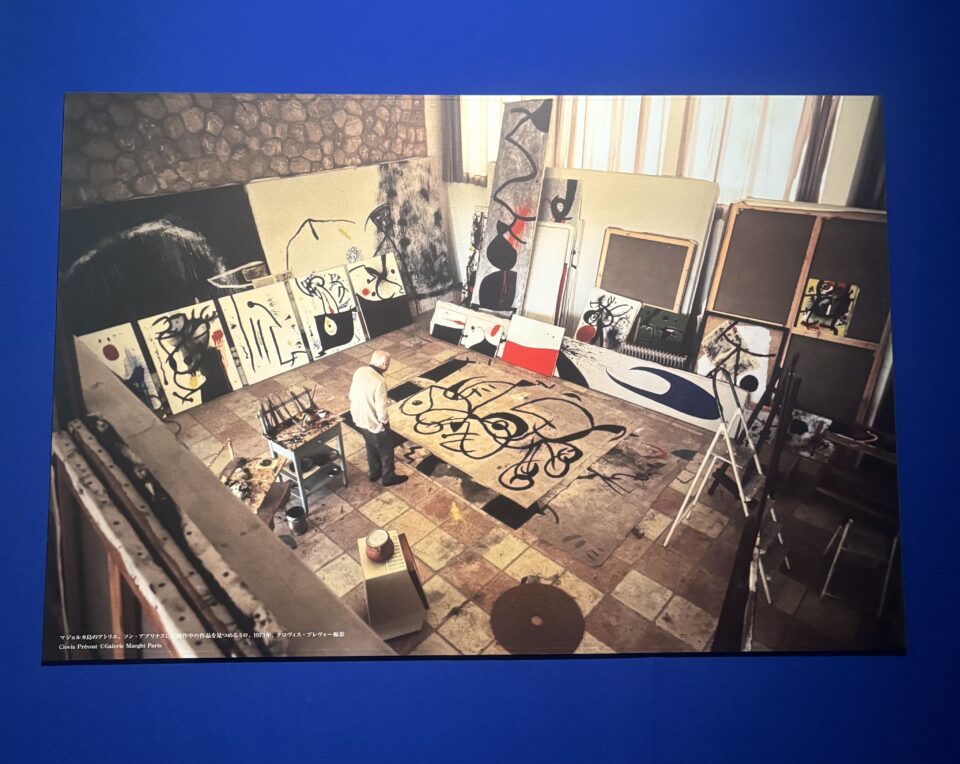

第4章 夢のアトリエ

内省を重ねて新たな創造へ

『火花に引き寄せられる文字と数字』(1968年)

『月明かりで飛ぶ鳥』(1967年)

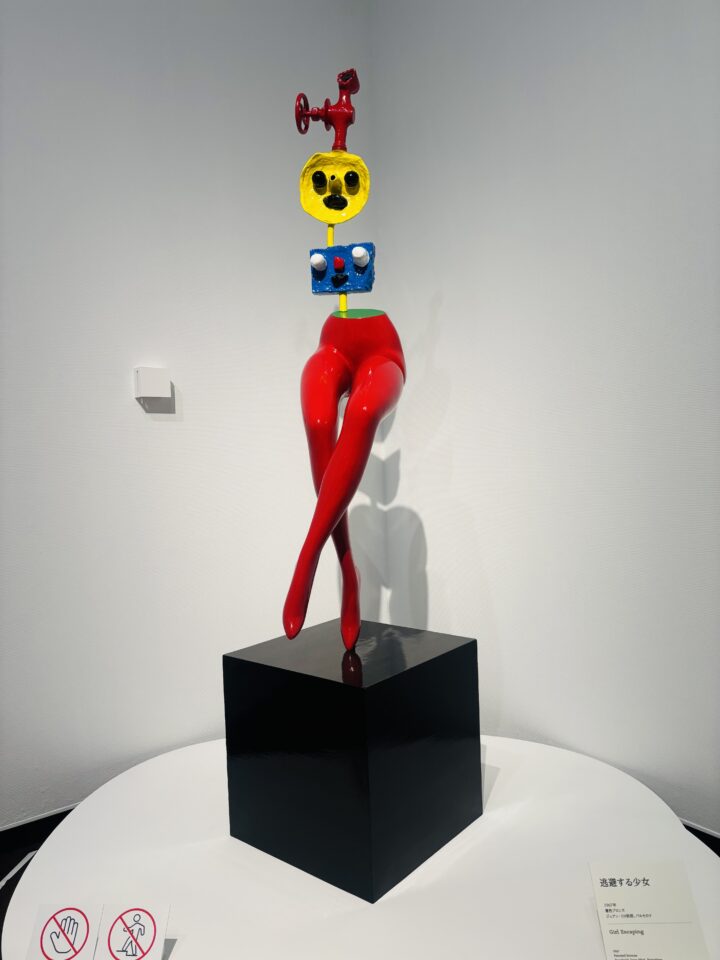

『逃避する少女』(1967年)

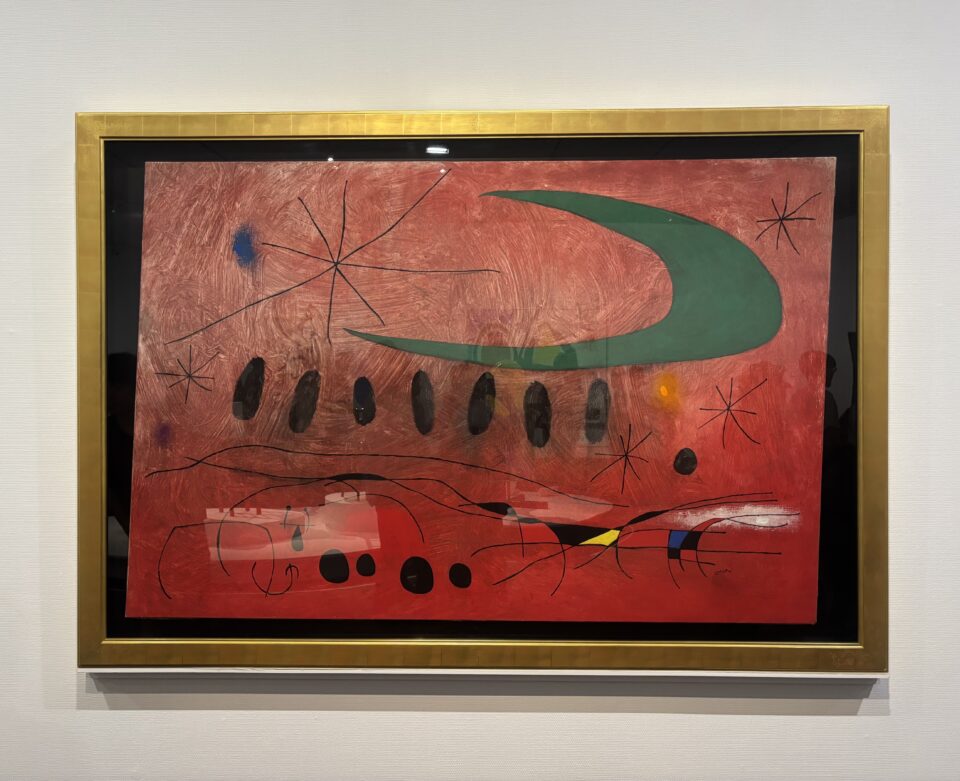

スイカっぽい作品🍉見つけた

ポスター

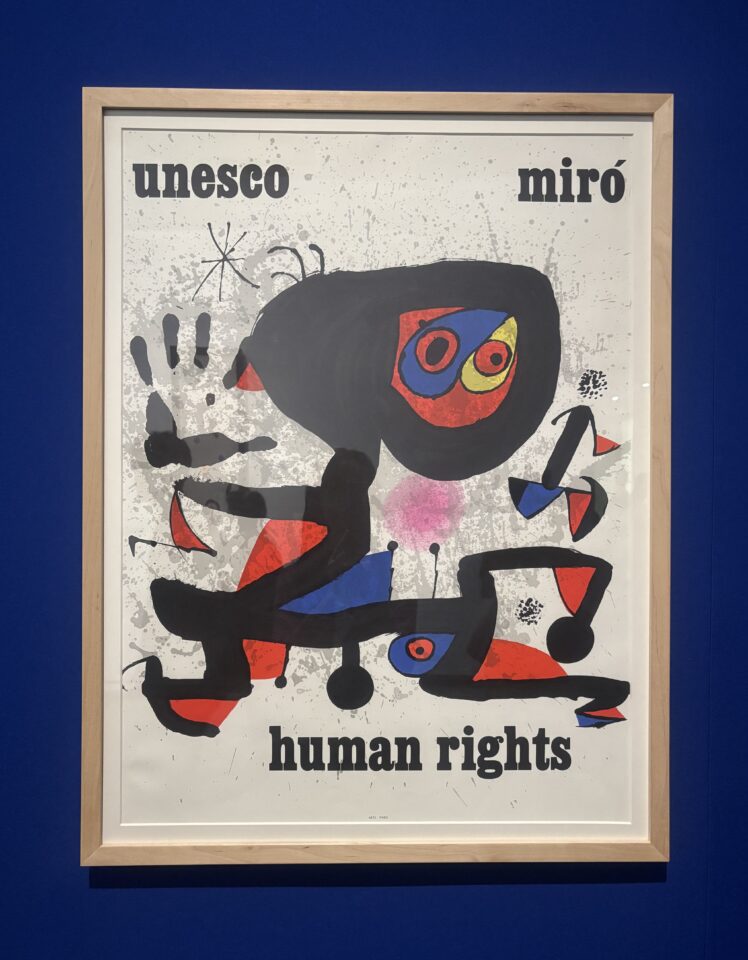

1966年から1977年のポスターは、どれが好きか見比べながら観てみる。

私は『マーグ財団の夕べ』

友人は『ユネスコ:人権』が気に入っていた。

人権って表現するのが難しいと話していて、確かにそうだと思った。

グッズ展開が多かったのは、サッカー・FCバルセロナチームのポスター。

第5章 絵画の本質に向かって

『花火 Ⅰ』『花火 Ⅱ』『花火 Ⅲ』(1974年)

1950年半ばに念願の大きなアトリエを手に入れたミロは、床に置いたカンヴァスに思い切り絵の具を広げられるようになった。

さらに、乾く前にカンヴァスを立てて、滴り落ちた絵の具の跡に重ねるように筆を入れている。

アメリカ抽象表現主義の若い画家から影響を受けたとのこと。

ミロさんは、赤、青、黄色、ピンクか紫色、そして緑色をどうしても残したいので、

この作中には控えめな点や線で色味がつけ加えられている。

多くの作品に見られるこの手法。

どのような意図があったのかミロさんに聞いてみたい。

アトリエ